La Fabbrica

Piccolo agglomerato così chiamato per la presenza del Cotonificio Schiannini a ridosso del Naviglio Cerca del quale utilizzava le acque per la produzione di elettricità. La cascina Pagani, la cascina Colombini e il cascinale abitato dalla numerosa famiglia Albini, dagli Scalvenzi, dagli Alberti e Piovanelli completavano il nucleo.

Il cotonificio Schiannini ha rappresentato per lunghi anni il più importante centro dell’economia a S. Polo, pertanto è significativo conoscerne brevemente la storia, l’evoluzione, la decadenza.

L’Avv. Giulio Schiannini (per i Sanpolesi che lo conoscono è Giancarlo) ha svolto un’interessantissima ricerca sullo sviluppo dell’industria tessile nel bresciano, quindi anche sul cotonificio di S. Polo, a partire dalla prima metà dell’Ottocento.

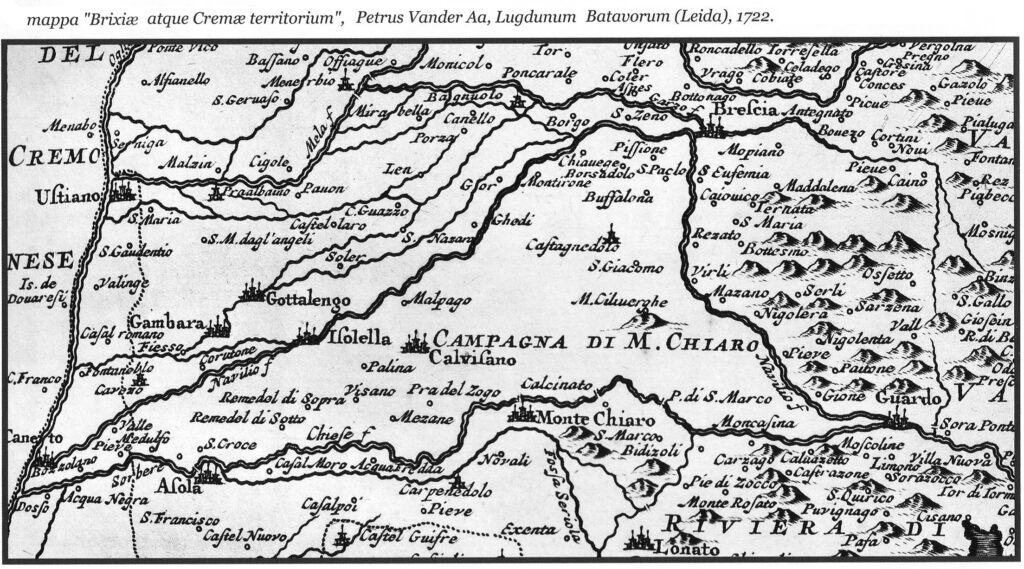

Il cotonificio sorse nel 1847 ad opera di due imprenditori milanesi : Giovambattista Bianconi e Giorgio Leixel, che per primi uscirono dal comprensorio tessile milanese-varesotto-comasco, per volgere lo sguardo verso un territorio, quello bresciano, ricco di acqua (Oglio, Mella, Chiese, Naviglio Grande) e quindi di potenzialità motrice per le nuove macchine industriali. Essi acquistarono in S. Eufemia, località S. Polo, un’antica “razzica” (segheria), nella quale già dal Duecento-Trecento, si lavorava il legno proveniente dal Trentino. La “razzica” sorgeva su un canale ricavato dal Naviglio Cerca, a sua volta canale secondario del Naviglio Grande Bresciano, le cui acque provenivano dal Chiese.

Fu la “prima fabbrica bresciana”.

“Non poteva infatti esser considerato un insieme di fabbriche il coacervo di laboratori nei quali si svolgeva ancora la produzione metallurgica e quella meccanica nelle valli, né le filande ad andamento stagionale sparse nella pianura o le piccole concerie attive alle porte di Brescia e le cartiere gestite, lungo il Toscolano ed il Garza, da una miriade di minuscoli imprenditori secondo i criteri della gestione familiare” (2).

La fabbrica fu costruita nel 1848 ma non entrò mai in funzione a causa di eventi storici (prima guerra di indipendenza, “dieci giornate di Brescia”) ed una profonda crisi del settore a seguito di tali eventi.

L’opificio destò l’attenzione da imprenditore di Ercole Lualdi, che fu a lungo deputato del neonato Parlamento italiano, e nel 1852 rilevò la fabbrica di moderna concezione, sia nella struttura, sia nei nuovi criteri di sfruttamento dell’energia elettrica, sia per la dotazione di moderne macchine svizzere, austriache ed inglesi tecnicamente all’avanguardia: due turbine muovono un albero che attraversa verticalmente l’intero edificio costruito su diversi piani; ad esso fa capo un sistema complesso di trasmissioni, una selva di ingranaggi, pulegge e cinghie che raggiunge ogni macchina e la anima (3). Inoltre era “posto in luogo opportunissimo per vicinanza alla città e abbondanza di acqua”(4). L’industriale volle immortalare l’immagine della fabbrica ed incaricò a tale compito il pittore Luigi Ashton. ll quadro di notevoli dimensioni è tuttora visibile nello studio dell’Avv. Giulio Schiannini.

Purtroppo anche l’opera del Lualdi è destinata ad attraversare un grande periodo di congiuntura ed alla sua morte nel 1890 la fabbrica è chiusa da cinque anni.

A questo punto fanno la loro comparsa i fratelli Schiannini (Giulio, Alberto, Luigi), che nel 1892 rilevano la fabbrica e danno nuovo impulso all’industria del cotone. Essi aprono nel 1902 un cotonificio anche a Ponte S. Marco e per alimentare la fabbrica scavano dal Chiese un canale, che porta il loro nome ed esiste tuttora: il Canale Schiannini. Al cotonificio era annessa un’officina elettrica, da cui partì nel 1907 una linea che servì per l’illuminazione pubblica di Brescia.

Dissapori fra i fratelli portò alla divisione della proprietà nel 1927: Luigi ed Alberto ebbero assegnato il cotonificio di Ponte S. Marco, Giulio il cotonificio di S. Eufemia (in S. Polo). Il cotonificio ebbe anni di intensa attività fino al dopoguerra, occupando oltre un centinaio di lavoratori di S. Polo

Lo sviluppo delle fabbriche nella campagna, con il conseguente sfruttamento delle acque, portò a diverse controversie con i contadini, con proteste, anche vivaci, da parte di questi ultimi.

«La storia del cotonificio di S. Polo è accompagnata da una leggenda e, come affermava ancora negli anni trenta del novecento il proprietario del cotonificio ex Lualdi, non fu mai troncata. I grossi proprietari terrieri credevano che lo stabilimento non lasciasse defluire le acque, quindi nei mesi di fine estate e di scarsa portata mandavano i contadini alla fabbrica per reclamare le acque, sostenendo addirittura che l’acqua entrando nelle turbine “si schissava” (si schiacciava)(5) Nel dopoguerra iniziò un lento declino fino alla chiusura a metà degli anni sessanta. La proprietà dell’immobile, in parte, è tuttora della famiglia Schiannini e grazie al notevole carteggio ivi rinvenuto è stato possibile al Dott. Giulio ricostruire l’interessante storia della “Fabbrica”.

Testimonianze di

Orsola Gafforini, Romanina e Fausta (Gina) Massardi, Angela Roversi, Giulia Copetta.

La filatura del cotone seguiva un preciso percorso, che partiva dalla balla grezza al filo ritorto o al tessuto. Il cotone veniva ripulito dallo sporco nel battitoio e trasformato in garza bianca (striscia stirata), poi negli stiratoi trasformato in grosse morbide corde. Passava quindi nei filatoi, dove, dalle rocche su cui era avvolta, la grossa corda veniva rimpicciolita sempre più. C’era quindi il passaggio al “rinc” e qui il cotone veniva trasformato in fili sottili sui fusi e quindi sui ritorti, dove veniva data la diversa consistenza, oppure passava alle “aspe” per la trasformazione in matasse. In un altro reparto il filo veniva trasformato in tela lavorata (ad esempio in salviette). C’era pure il reparto tintura. Il lavoro non era particolarmente pesante, ma richiedeva costante attenzione. La polvere era un problema.

Le testimoni ricordano come uscivano dalla filanda, al termine del turno, imbiancate dalla stessa, emessa dal cotone nella fase di lavorazione. L’unica protezione era una cuffia in testa, usata dalle donne, i cui lunghi capelli potevano impigliarsi nelle macchine.

Altro problema serio era il freddo invernale. L’ambiente non era riscaldato, per non seccare ed indebolire il cotone mentre veniva lavorato. I proprietari fornivano comunque delle stufette per attenuare il freddo. La maggior parte del personale era composta da donne; i pochi uomini erano addetti soprattutto alla manutenzione dei macchinari ed impianti. Capitava anche che alcune lavoranti venissero chiamate a prestare servizio nella casa padronale, incarico accettato volentieri.

I rapporti sindacali, per dirimere le questioni contrattuali con i titolari, si risolvevano solitamente senza contrasti e con reciproca soddisfazione. Il rapporto con i datori di lavoro era ottimo . Gli Schiannini erano sempre disponibili verso i dipendenti e non disdegnavano, specie negli ultimi tempi di crisi, di lavorare al loro fianco. In tale periodo spesso i dipendenti ricevevano solo un acconto per mancanza di liquidità da parte dell’impresa.

I proprietari organizzavano frequentemente gite gratuite per i dipendenti (Genova, Madonna di Campiglio…). Ogni lavoratore aveva il proprio reparto ed il proprio turno e nessuno era invidioso dell’altro. Questo cementava il loro già buon rapporto. Gli uomini facevano spesso i “galletti” con le donne, ma senza esagerare.

Fra tutti gli uomini le signore ricordano con particolare dolcezza Fausto Albini , persona di grande rettitudine, disponibilità e comprensione verso le donne.

Un bel ricordo hanno anche dei figli dei datori: Giulio (conosciuto come Giancarlo), Alessandro e Romano, che spesso si intrufolavano fra le lavoranti con grande divertimento per tutti.

In questo ambiente non sono mancati aneddoti divertenti.

“Era morto il cagnolino della signora Carola Schiannini e Fausto Albini eseguì un vero e proprio funerale, trasportandolo alla sepoltura su una carriola, fra i pianti della signora”.

“I fusi erano contenuti in grandi e profondi cassoni dai quali le lavoranti li prelevavano. Quando il cassone era quasi vuoto, capitava che un’operaia, nel chinarsi a prelevare i fusi, vi cadesse dentro a gambe levate, fra le risate delle compagne che andavano a prelevarla”.

“Poteva capitare che a causa di un forte temporale l’elettricità improvvisamente venisse a mancare. Erano momenti di allegria e divertimento nell’attesa che gli addetti individuassero e riparassero il guasto, meglio se tardavano”.

Tratto dal volume “Dal ciancol alla playstation”, di Primo Gaffurini e Umberto Gerola (2012). Si ringrazia Primo Gaffurini che ne ha concessa la riproduzione.

integrazione di Giorgio Gregori:

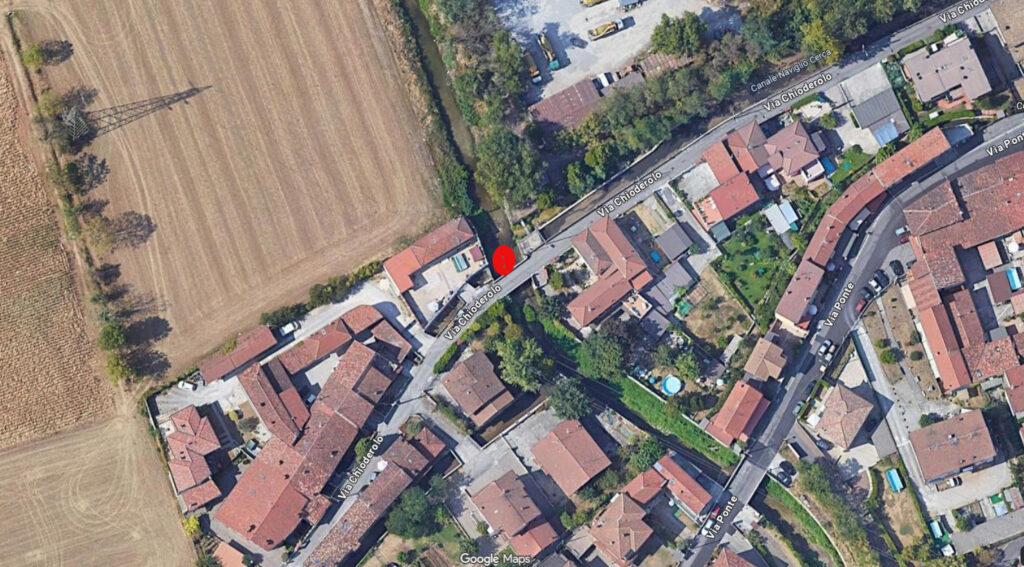

Il cotonificio Schiannini si trovava in Via Canneto 11, nella località di Sant’Eufemia, Brescia. Anche se oggi è parte dell’area urbana, storicamente questa zona era vicina al quartiere San Polo. Il nome completo era : Filatura e ritorcitura cotone e lana Carlo Alberto Schiannini.

Epoca di costruzione: Risale al 1860. L’edificio era strutturato attorno a un cortile chiuso su tre lati, tipico delle architetture industriali dell’epoca. Attualmente parte dell’edificio è stata ristrutturata e adibita ad abitazioni. La parte a est invece, che costeggia il Naviglio Cerca, è in rovina. Non sono riuscito ad individuare il punto del canale dove era la ruota di trasmissione. Ringrazio Guglielmo Pagani che durante il nostro colloquio mi ha chiarito vari dubbi.

Hai riscontrato inesattezze, vuoi approfondire qualche tema, hai altre immagini? Lasciaci un commento a memoriasanpolo@gmail.com, Grazie!

Coltiviamo la memoria è un progetto ©Giorgio Gregori 2025