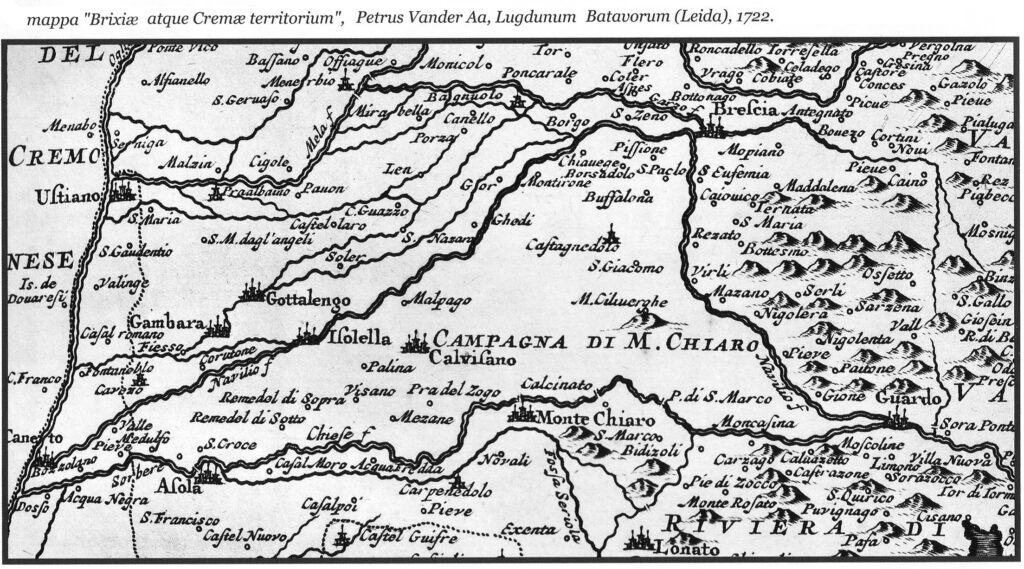

Il territorio di S. Polo confina a nord-ovest con via Foro Boario, a nord-est con S. Eufemia, a sud con Bettole e Castenedolo, ad ovest con Borgosatollo, Volta e Porta Cremona.

La viabilità a San Polo fino agli inizi del secondo dopoguerra

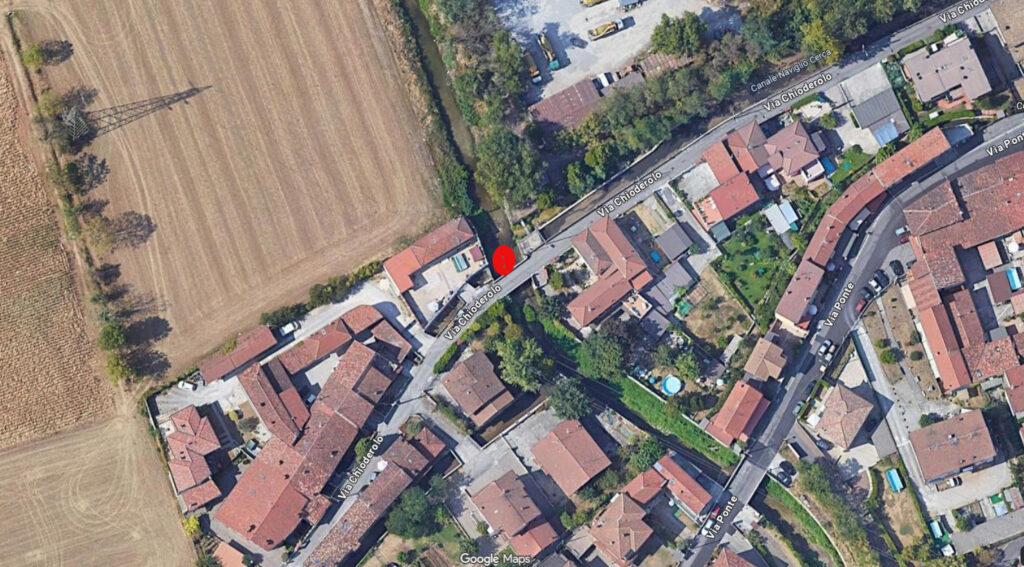

La strada principale, detta “lo stradone”, partiva dalla città e, tagliando a metà la frazione di San Polo, portava nel mantovano; la toponomastica la indicava appunto come via Mantova. Fiancheggiavano lo stradone i binari del tram che collegava Brescia a Montichiari. Altre strade erano la via Maggia, che portava alla frazione Volta; le vie Vittorio Arici e Fiorentini conducevano a Sant’Eufemia; Borgosatollo era raggiunto attraverso le vie Cadizzoni e Finiletto; alla località Fenarola portavano le vie Casotti e Lapidario, infine la via Ponte conduceva alla Campagna. Oltre a queste vie erano presenti altri sentieri o stradicciole di campagna utilizzate abitualmente per recarsi al lavoro nei campi e per gioiose passeggiate all’aria aperta. Ne citiamo alcune: il sentiero delle “montagne russe”, che dalla fine di via Ponte proseguiva fino alla chiesetta della Fusera; Il sentiero delle “masuchine” (fiori del croco), che dal fondo di via Chioderolo, coperto dagli alberi e ingentilito dal profumo dei fiori primaverili e dal mormorio della acque del vicino Naviglio, proseguiva fino alla Chiesa delle Gerole; la strada delle “ache” (vacche) che dal giardino dei “musigni” (frutti degli alberi di tasso), si inoltrava in un lungo viale alberato e terminava alla Chiesa di Buffalora in via San Benedetto; la via dei “discaric”, che dalla via Arici portava ai “discaric”, una chiusa sul Naviglio, che portava acqua al cotonificio Schiannini ed in estate era meta gradita ai ragazzi per i bagni.

La viabilità oggi

Nei nostri giorni S. Polo è collegato alla città dai diversi servizi pubblici, su vie di comunicazione efficienti e moderne. Alcune strade e sentieri sono scomparsi, per far strada a costruzioni e villaggi, altre sono rimaste, completamente cambiate per adeguarsi alle nuove esigenze. Rimane un po’ di nostalgia dei filari di platani che costeggiavano via Arici o di gelso della via Fiorentini, o degli ampi spazi prativi verso Brescia, ma il progresso ha un suo prezzo da pagare.

- Via S. Polo-Via Bettole (lo “stradone”)

S. Polo è attraversato da nord a sud dalla via S. Polo poi via Bettole, la ex statale 236 Goitese (SS 236), oggi Strada Provinciale BS 236 nel bresciano, SP 236 nel mantovano. La ex SS 236 Goitese unisce le città di Brescia e Mantova. Essa venne realizzata agli inizi del XIX secolo da Napoleone Bonaparte, per favorire gli spostamenti delle truppe e dei carriaggi dalla fortezza di Mantova verso il nord e fu perciò chiamata Strada Napoleonica interprovinciale Mantova-Brescia. Dal 2001 la gestione della ex SS 236 è passata dall’ ANAS alla Regione Lombardia, che ha ulteriormente devoluto le competenze alle provincie di Brescia e Mantova. Non esistendo in Lombardia la classificazione di Strada Regionale, la ex SS 236 è diventata strada provinciale SP 236, con ulteriori denominazioni nei vari tratti (via S. Polo, via Bettole…). - Via Lucio Fiorentini

Dalla SP236 Goitese si snoda verso est fino al cimitero di S. Eufemia, attraversando le Case di S. Polo. La via è intitolata al Dottor Lucio Fiorentini, patriota legato al Comitato insurrezionale e combattente a Porta Torrelunga (oggi Piazzale Arnaldo) durante le “Dieci giornate” di Brescia dal 23 marzo al 1 aprile 1849.

Nato a Vestone nel 1829, fu compagno d’infanzia di Tito Speri, con il quale partecipò alle dieci giornate citate, durante le quali salvò la vita ad alcuni feriti austriaci, che qualche facinoroso avrebbe voluto eliminare. Al termine della guerra di indipendenza del 1859 rientrò in patria dal Piemonte, in cui era esule. Dopo il 1859 la Lombardia, che fino a tale anno era parte del Regno Lombardo-Veneto sotto l’Austria, divenne parte del Regno d’Italia. Iniziò la sua carriera nell’amministrazione statale fino a diventare prefetto a Sassari nel 1882 ed a Bergamo 1885-1891. Nel 1901 fu nominato senatore, ma mori l’anno dopo, 1902. - Via Vittorio Arici

Dal centro di S. Polo storico, dalla SP Goitese, si snoda fino alle Case, intersecando la Via L. Fiorentini. La via è stata intitolata nel 1931 al benefattore Vittorio Arici di S. Eufemia, che lasciò l’immobile di sua proprietà, l’ex Palazzo Truzzi, alla Congregazione di carità di S. Eufemia con fini filantropici. Prima del 1931 la via portava il nome di “Strada comunale della Razzica” (“Rasega”). Infatti sul Naviglio Cerca o Resegotta, sorgeva una “razzica” (segheria), poi diventata mulino ed infine cotonificio (Schiannini). Il proprietario del cotonificio chiese che la via portasse il nome di Ercole Lualdi, il fondatore del cotonificio, forse la prima vera fabbrica bresciana, ma non ottenne il desiderata dal comune di Brescia, che nel frattempo si era annesso quello di S. Eufemia. - Via Ponte

Presso il ponte sul Naviglio, inizia la via Ponte, che dalla Goitese, attraversando il Borgo, si inoltra fra i campi verso sud, collegando il centro di S. Polo con le cascine e le cave oltre il Borgo. Come si può facilmente intuire, la via prende il nome dal ponte sul Naviglio posto sulla Goitese e da cui inizia la via stessa. - Via Cadizzoni

Dalla Goitese si inoltra da est ad ovest verso la campagna congiungendo il centro con le cascine fino alla località Gerole. Il nome “Cadizzoni” deriva da “Cà de Zoni” (casa degli Zoni) dal nome della famiglia Zoni, anticamente proprietaria della cascina omonima. - Via Lapidario-Via Casotti

Dalla via Ponte al Borgo si riuniscono per proseguire verso sud, congiungendo il centro con le varie cave di sabbia ed il Dancing “Paradiso”, fino ad incrociare la via Santi. Risalire all’origine della toponomastica di luoghi

o vie, quando l’origine si perde nel tempo, è sempre molto difficile e spesso non v’è traccia documentaria di ciò. Si può ipotizzare per la denominazione “Lapidario” l’esistenza nei paraggi di una lavorazione di lapidi o simili. Dal medioevo, in special modo, ma già prima, i nomi di persone o luoghi facevano spesso riferimento al lavoro svolto da queste o alla loro provenienza o ad un patronimico (es.: Ferrari, coloro che lavoravano il ferro; Bresciani, che provenivano da Brescia; Alighieri, della famiglia di Alighiero; Cesari da Cesare; Casari che lavoravano il latte, dal latino “caseum” ecc.). La via Casotti fa supporre che nella zona esistessero casupole adibite a ricovero degli attrezzi contadini, se non addirittura, come più probabile, catapecchie (casotti) abitate da famiglie molto povere.

Alle vie storiche di S. Polo, se ne sono aggiunte molte altre, con l’espandersi del centro abitativo ed il sorgere del villaggio “La Famiglia” (via Ostiglia, via Canneto, via Piadena …). - Il tram a S. Polo

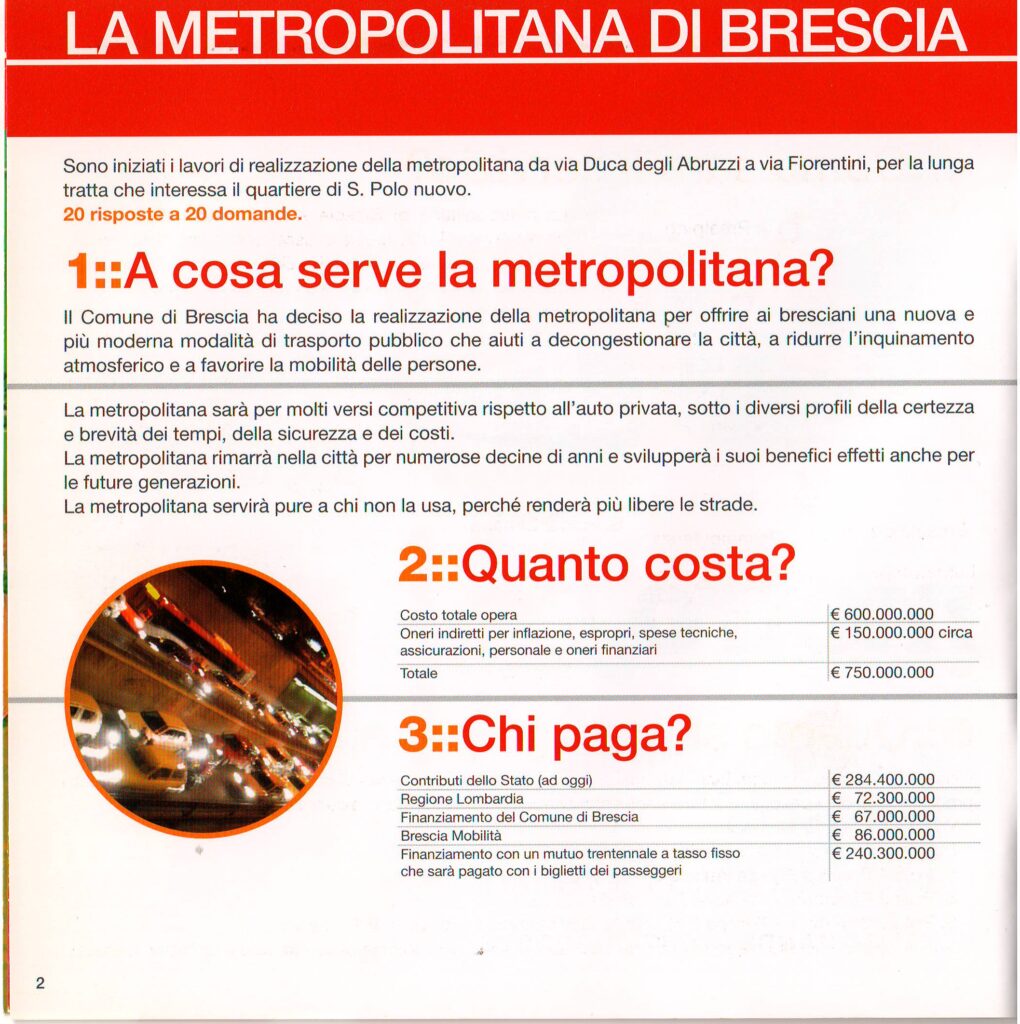

Fino al 1952 per S. Polo passava la tramvia o semplicemente il “Tram”. La tramvia univa la città di Brescia con Castiglione delle Stiviere. Il tratto Brescia-Montichiari-Castiglione fu inaugurato il 25 giugno 1882. Nel 1911 fu costruito il tratto Montichiari-Carpenedolo-Castiglione. La costruzione della tramvia non fu semplice; c’erano da superare diversi problemi: il livellamento del saliente Castenedolo, le frequenti esondazioni del Garza in zona S. Polo, il ponte sul Chiese a Montichiari. Le esondazioni del Garza creavano danni a tal punto che nel 1893 il Tribunale condannava l’amministrazione provinciale a pagare i danni alla belga Societé Anonyme, che gestiva la tramvia. Nel 1899 si innalzò la strada dall’imbocco per Mantova fino a S. Polo, rinforzando gli argini del Garza e risolvendo il problema delle esondazioni. Nel 1896 fu costruito il ponte sul Chiese a Montichiari.

La tramvia funzionava con motrici a vapore fino al 1932. Tra il 1932 ed il 1934 fu installata la catenaria fra Brescia e Carpenedolo per l’impiego di elettromotrici. Verso gli anni ’30 del Novecento la tramvia Brescia-Mantova perse progressivamente interesse e fu gradualmente dismessa, tanto che dal 1932 funzionava solo il tratto CarpenedoloMontichiari-Castenedolo-Brescia. Nel luglio del 1952 furono sospese anche le corse della Brescia-Carpenedolo ed i binari furono rimossi fra luglio ed ottobre dell’anno successivo. - Mezzi di trasporto “speciali”. Nel dopoguerra era attivo a S. Polo il trasporto persone a mezzo autocarri, per lunghi tragitti. Il cassone di un autocarro, adibito solitamente al trasporto sabbia, veniva coperto da un telone e dotato di panche fissate alle pareti su cui sedevano i viaggiatori.

Diventava un vero e proprio servizio trasporto persone ed era effettuato dai possessori di autocarri (i mitici “Dodge” eredità dell’esercito americano alla fine della seconda guerra mondiale, 1945).

Tratto dal volume “Dal ciancol alla playstation”, di Primo Gaffurini e Umberto Gerola (2012). Si ringraziano gli autori che ne hanno concessa la riproduzione.

Coltiviamo la memoria è un progetto ©Giorgio Gregori 2025